Juillet 2024 au Sens de l’Humus

clairesistach, 30/06/2024 | Source: Le sens de l'humus

clairesistach, 30/06/2024 | Source: Le sens de l'humus

giuliaherzenstein, 19/06/2024 | Source: Le sens de l'humus

Christophe Curci, 17/06/2024 | Source: PermacultureDesign

La tonte de votre pelouse est une corvée pour vous ? Un vrai calvaire du week-end qui prend beaucoup trop de temps ?

Alors, la tonte différenciée devrait beaucoup vous plaire !

En plus, vous allez découvrir qu’elle comporte énormément d’avantages pour vous, mais aussi pour la nature en favorisant la biodiversité.

On vous explique tout ça dans cet article et sa vidéo.

Et comme on est sympa 😉, nous allons aussi vous donner des astuces de tonte pour être encore plus efficace dans vos actions.

La tonte différenciée va définitivement vous réconcilier avec votre pelouse, et, en plus, la nature vous dira merci.

Cette manière de tondre s’adresse absolument à tout le monde !

Que vous ayez un petit ou un grand jardin, ou que vous soyez un gestionnaire d’espaces verts pour des collectivités ou des entreprises, vous allez regretter de ne pas avoir connu cette pratique plus tôt 😃.

Allez, c’est parti pour la découverte de cette pratique vertueuse à mettre en œuvre de suite après la lecture de cet article.

Comme souvent, au bureau d’études, on aime bien savoir de quoi on parle exactement.

En effet, vous entendrez parfois parler de tonte différenciée ou de tonte raisonnée.

Il s’agit bien de deux appellations d’une même pratique.

On l’appelle aussi parfois, à tort, fauchage tardif.

Le fauchage tardif est une pratique différente, mais très complémentaire à la tonte différenciée, c’est pourquoi on les confond souvent.

Nous vous expliquons plus précisément, en fin d’article, en quoi consiste exactement le fauchage tardif, quand et comment le faire.

Il y a donc principalement deux appellations, tonte différenciée et tonte raisonnée, pour décrire ce que nous allons vous expliquer ici en détail.

Découvrons ensemble cette pratique novatrice et économe en énergie pour la gestion de vos pelouses.

Cette méthode se distingue de la tonte traditionnelle qui prône un entretien uniforme de la pelouse.

Au lieu de tondre chaque brin d’herbe à la même hauteur, vous allez créer des zones où la végétation pousse librement et d’autres qui seront tondues.

Le choix des parties tondues ou laissées libres se fait en fonction de leurs natures et usages.

Les parties tondues sont généralement des zones de passage ou de fréquentation régulière comme les aires de jeux, de repas ou les bords de mare…

Nous verrons plus tard comment les définir.

L’entièreté de la surface de pelouse de votre jardin est tondue à la même hauteur.

Pas de place pour la moindre herbe sauvage et rien ne doit dépasser nulle part 😓, l’uniformité règne, la diversité a entièrement disparu du jardin.

Seule une partie de la pelouse est tondue, le reste est laissé libre et sera fauché une seule fois dans l’année.

La tonte différenciée permet donc de laisser la Nature et sa diversité s’exprimer dans votre jardin.

La tonte différenciée utilise les principes de permaculture, comme « favoriser la biodiversité ». Pour un projet de jardin en permaculture résilient et durable, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.

Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !

En adoptant la tonte différenciée, vous avez beaucoup moins de surface à tondre, cela se fait donc plus rapidement et en se fatiguant moins !

Et cela fait plus de temps pour vos loisirs en famille ;).

Tondre de plus petites surfaces va vous faire faire de nombreuses économies :

Moins de surfaces à tondre, c’est également une réduction significative des nuisances sonores associées à la tonte avec un engin à moteur thermique.

Le chant des oiseaux est tellement plus agréable !

Votre famille et vos voisins profiteront donc eux aussi de votre passage à la tonte raisonnée !

En laissant des espaces non tondus, libres de se développer sans intervention de votre part, vous laissez la nature reprendre ses droits, une bonne partie de l’année, sur ces petits espaces.

Et vous verrez que très vite, ces zones vont foisonner de vie et de diversité, tant au niveau de la flore que de la faune.

Si vous prenez le temps de vous poser en face d’une de ces zones non tondues, avec vos enfants par exemple, et que vous observez ce qui s’y joue, cela peut être très réjouissant, pédagogique et stimulant pour l’imaginaire et la créativité.

Amusez-vous, par exemple, à compter les différentes plantes que vous voyez ou les différents insectes qui s’y trouvent ou la visitent… vous n’êtes pas au bout de vos surprises, car la nature et sa biodiversité sont toujours étonnantes pour qui se donne le temps de les regarder.

Ces moments d’observation seront aussi un moyen de vous reconnecter à la nature et d’imaginer d’incroyables aventures au cœur de votre jardin.

Qui dit zone non tondue, dit hauteur d’herbe conséquente.

Or cela a un gros impact sur les besoins en eau de l’ensemble de votre jardin.

En effet, l’herbe haute va maintenir l’humidité du sol et limiter l’évapotranspiration.

Cela se traduira par une réduction importante des besoins en arrosage sur votre lieu.

Si vous arrosez à l’eau de ville, ce sera une économie financière de plus faite grâce à la tonte différenciée 😉.

Les sols aussi tirent plusieurs avantages de cette pratique vertueuse qu’est la tonte raisonnée.

Ils deviennent plus riches et plus vivants, car, les zones non tondues contribuent à :

De tout temps, la nature a inspiré les plus grands artistes par sa beauté sauvage.

En pratiquant la tonte différenciée, vous laissez à la Nature des espaces d’expressions dans votre jardin qui retrouve avec elle, une esthétique naturelle remarquable, d’une diversité réjouissante, plus de volumes, plus de couleurs !

Ça change du green de golf vert uni, ras et monotone.

L’aspect esthétique reste évidemment subjectif, certains ne seront donc pas de notre avis.

Mais retrouver une esthétique naturelle au jardin reste, pour nous, une excellente raison de passer à la tonte raisonnée, surtout s’il y a des artistes en herbe à la maison 🤩.

En faisant vos choix de zones à tondre pour la tonte différenciée, vous allez voir votre terrain sous un nouvel angle en mettant en évidence des zones intéressantes.

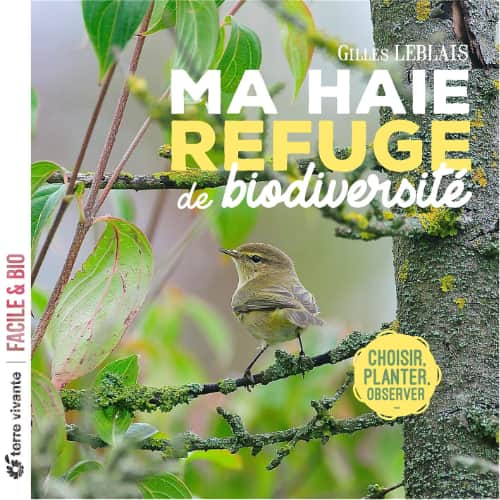

Cela va vous inspirer et sûrement vous donner de nouvelles idées d’aménagement ou d’installation sur ces nouvelles zones : ici des fleurs, un nouvel arbre fruitier ou ornemental, là une haie gourmande de petits fruits ou un potager de légumes perpétuels, etc.

Cela va donc transformer votre jardin !

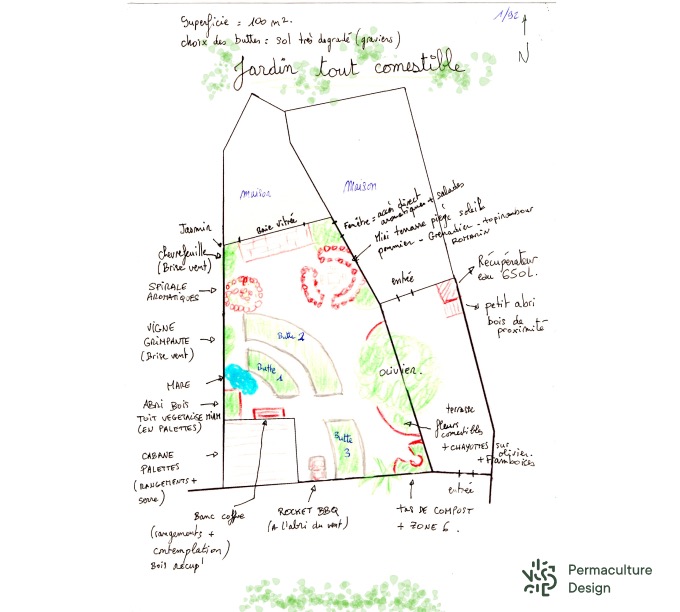

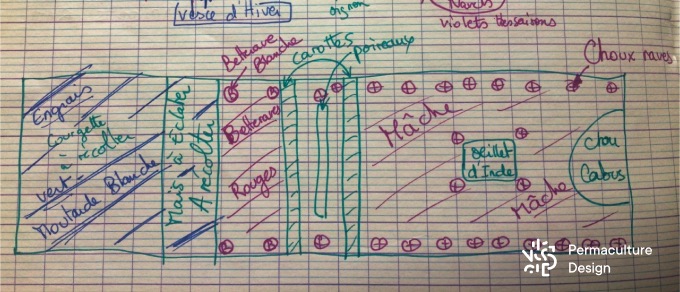

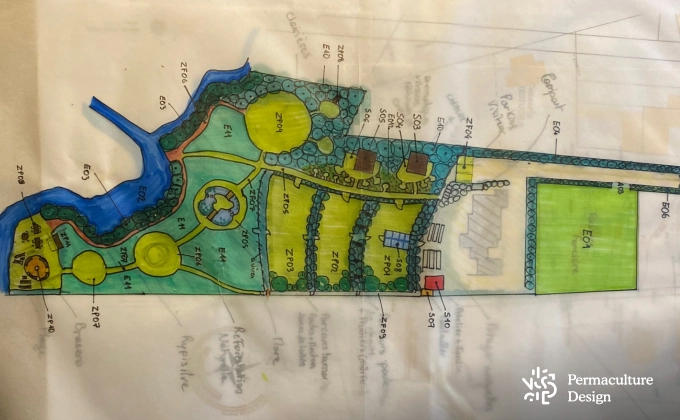

Le design, c’est la conception en permaculture d’un terrain, inspirée par la nature, pour répondre à des objectifs dans un contexte particulier.

Ce travail se fait en plusieurs étapes qui permettent d’aboutir à un plan sur le papier.

De ce plan découle une feuille de route avec les aménagements et installations concrètes à mettre en œuvre sur le terrain sur les années qui suivent.

Si vous voulez être guidé(e) pas à pas dans cette conception (design) de votre lieu, faites confiance à notre formation en ligne « Invitez la permaculture dans votre jardin ! », à découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous.

La tonte différenciée utilise les principes de permaculture, comme « favoriser la biodiversité ». Pour un projet de jardin en permaculture résilient et durable, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.

Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !

Or la tonte différenciée permet, sur le terrain, de repérer les zones avant d’aller plus loin et de planter, installer des clôtures, etc.

Elle permet donc d’expérimenter, grandeur nature, la disposition de vos différents espaces, la façon de vous déplacer de l’un à l’autre, les surfaces occupées par telle ou telle zone…

Vous voyez ainsi sur le terrain si, ce que vous aviez prévu sur le papier vous convient réellement ou si des ajustements voire des corrections sont nécessaires (agrandir ou réduire une zone, la déplacer ou la rapprocher d’une autre, élargir un chemin, etc.).

La tonte raisonnée vous aide donc à affiner votre design pour qu’il réponde au mieux à vos attentes sur le terrain.

Pour pouvoir mettre en pratique correctement la tonte raisonnée ou différenciée, il vous faudra définir vos zones de tontes.

Il y a 4 grands types de zones à définir chez vous.

Ces zones de loisirs seront aussi diverses que vous.

Ce sont des surfaces relativement grandes dédiées à une activité.

Il peut s’agir de :

Vous avez peut-être constaté que, même lorsque l’ensemble de votre terrain était tondu impeccablement, il y avait des cheminements récurrents que vous empruntiez tout naturellement, sans vous poser de question que ce soit pour aller de la terrasse à l’étendoir à linge, de la cuisine au potager ou du potager au poulailler…

Pour pratiquer la tonte différenciée, vous allez devoir choisir quels cheminements vous avez réellement envie de créer et maintenir sur votre terrain.

Vous devrez également définir leur rôle et pour quels usages ils vous sont nécessaires.

Cela vous permettra ensuite de choisir leur tracé et leur largeur…

Pour ce qui est de la largeur, on peut s’appuyer sur la largeur de sa tondeuse.

Selon la fréquentation du chemin (emprunté tous les jours ou moins souvent) ou son usage (déambulation à plusieurs, passage où on aura les bras chargés…), il fera d’une à plusieurs largeurs de tondeuse comme illustré ci-dessous.

Ce choix de vos zones de cheminements et passages est très stimulant à faire.

Tous les éléments dont vous voulez faire le tour ou auxquels vous souhaitez pouvoir accéder facilement doivent avoir leurs abords directs bien dégagés.

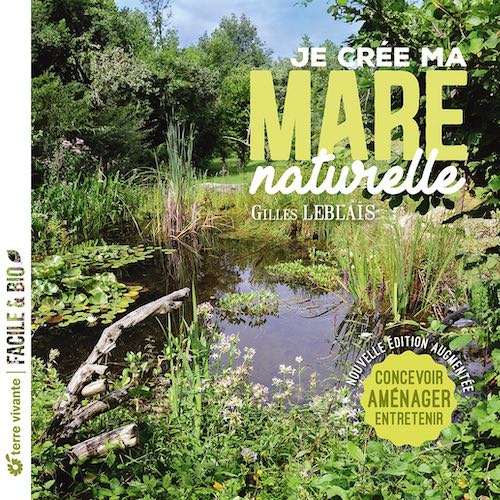

On pense ici notamment au potager, au bord de votre mare ou encore tout autour du fil à étendre le linge.

Ces zones seront à inclure dans votre plan de tonte différenciée.

Pour des raisons de bon voisinage, vous aurez peut-être aussi des « bandes de propreté » à maintenir bien tondues en bordure de votre terrain, là où celui-ci jouxte le terrain des voisins sans autre séparation qu’un grillage par exemple.

En effet, beaucoup de gens voient encore d’un mauvais œil les terrains qui ne sont pas entièrement tondus à ras.

Ils considèrent ça comme un manque d’entretien, un espace « sale » où il peut y avoir toutes sortes de bestioles effrayantes ou « mauvaises herbes » prêtes à envahir leur jardin…

Ces peurs génèrent des exigences de « faire propre » exagérées et hélas, destructrices pour la biodiversité.

Les discussions à ce sujet pouvant vite s’envenimer ou devenir interminables, autant vous épargner cette peine et dégager une « bande de propreté » d’une à plusieurs largeurs de tondeuse sur toutes les zones limitrophes pouvant poser problème.

Les bandes de propreté, en bordure de terrain ou de maison, peuvent aussi être exigées par certaines communes ou lotissements pour des raisons de sécurité (limiter les risques d’incendie par exemple).

Il sera important de bien localiser ces zones pour les inclure dans votre tonte raisonnée.

Maintenant que vous avez bien compris ce qu’est la tonte différenciée et choisi les zones qui seront réellement à tondre chez vous, voici quelques petites astuces pour vous faciliter la vie et être aussi plus efficace dans vos actions sur le terrain.

À quelle hauteur de coupe régler votre tondeuse ?

En été, on coupera un peu moins bas qu’au printemps ou à l’automne afin de limiter les arrosages et favoriser un peu plus la biodiversité.

On ajustera donc la hauteur de coupe de la tondeuse selon la saison.

Ce sera beaucoup plus facile de manier la tondeuse pour créer et entretenir un chemin courbe plutôt qu’un chemin à angle droit…

Cette astuce s’applique sur les zones de loisirs, c’est-à-dire pour des surfaces relativement grandes.

Elle est fondamentale pour préserver un maximum d’espèces animales et d’insectes.

Elle est simplissime, il suffit d’y penser et la mettre en pratique : toujours tondre un espace du centre de celui-ci vers l’extérieur et non l’inverse.

Cela permet, en effet, à un plus grand nombre de petits habitants de fuir vers l’extérieur de la zone à tondre sans rencontrer les lames tueuses de votre tondeuse !

Ça a l’air de rien, mais ça change beaucoup de choses pour la biodiversité.

Pensez-y !

Comme la tonte différenciée, le fauchage tardif favorise la biodiversité et contribue à préserver l’écosystème.

Son principe est simple : laisser les plantes sauvages faire leur cycle complet jusqu’à la graine.

Elles restent donc présentes plus longtemps dans l’environnement, structurent bien le sol avec leur racine, favorisent l’infiltration des pluies et conservent bien l’humidité en cas de fortes chaleurs.

En faisant leur cycle complet, elles passent également par plusieurs stades (jeunes pousses, fleurs, fruits/graines) qui contribuent, chacun à leur manière, à nourrir ou servir de refuge à une grande diversité d’insectes ou d’animaux.

Et laisser grainer ces plantes sauvages permet en plus le renouvellement annuel de la prairie en maintenant la diversité de cette flore (fleurs, graminées, etc.) et donc aussi la diversité des insectes dont le cycle de vie est lié à ces plantes « hôtes ».

Il se réalise une seule fois dans l’année.

La période idéale est la fin d’été ou le début de l’automne.

On le réalise, en général, sur toutes les surfaces qu’on aurait normalement tondues si on n’avait pas choisi de mettre en place cette méthode du fauchage tardif.

Si on ne fauche pas ces zones au moins 1 fois par an, elles vont redevenir vraiment sauvages et évoluer vers la forêt qui est le stade ultime, le « climax » de la succession écologique en climat tempéré.

Ces zones vont donc peu à peu voir se développer des espèces végétales ligneuses, des arbustes pionniers jusqu’aux grands arbres de forêt.

C’est pour éviter cette succession écologique naturelle sur ces zones qu’on souhaite garder ouvertes, qu’on pratique le fauchage tardif.

La tonte différenciée :

Alors, n’attendez plus pour la mettre en oeuvre chez vous et en parler autour de vous pour inciter un maximum de monde à adopter cette pratique géniale pour nous mais aussi pour la planète !!

L’article Tonte différenciée, ou l’art de ne (presque) plus tondre sa pelouse ! est apparu en premier sur Permaculture Design.

Permaculture Design, 17/06/2024 | Source: PermacultureDesign

Avant de parler de jardin en permaculture, rappelons que la permaculture est bien plus qu’une nouvelle approche du jardinage biologique.

Avec sa médiatisation actuelle, elle est hélas trop souvent réduite à des techniques de jardinage et ce n’est vraiment pas lui rendre justice !

Nous souhaitons donc ici lui redonner ses lettres de noblesse, car la permaculture est un concept global génial induisant une véritable philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain, résilient et le plus autonome possible.

Le mot « permaculture » en lui-même est la contraction de « (agri) culture permanente ».

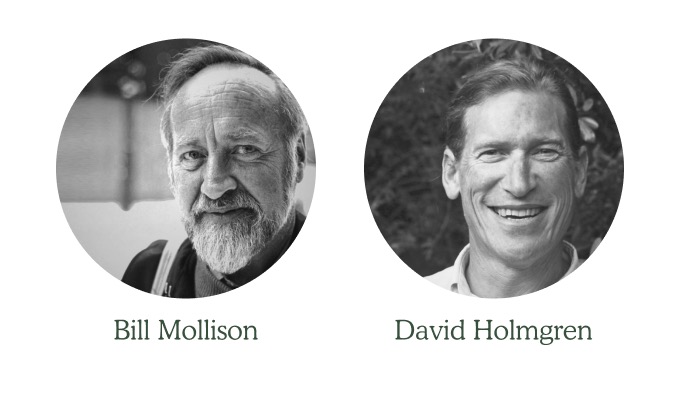

Il fut inventé par Bill Mollison et David Holmgren dans les années 1970.

Il regroupe des principes et des techniques d’aménagement et de culture, à la fois ancestraux et novateurs, dans un concept global, dont la mise en œuvre se fait grâce à un outil incroyablement efficace : le design de permaculture.

Le design ou conception en permaculture vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de TOUS ses habitants !

Beau programme, non ?

Pour synthétiser cela, voici une définition simple de la permaculture selon Bill Mollison lui-même :

La permaculture est une démarche de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en imitant le fonctionnement de la nature.

— Bill Mollison

Pour un projet en permaculture résilient et durable, qu’il soit professionnel ou non, faire son design est une étape incontournable à sa réussite.

Apprenez à faire cette conception de façon efficace et à votre rythme grâce à notre formation en ligne dédiée qui vous guidera pas à pas et s’adaptera à vos objectifs et votre contexte unique !

Mais de quoi est fait ce concept de permaculture, cette démarche inspirante à même de transformer des déserts en oasis de vie verdoyants ?

Voyons de quoi elle est constituée.

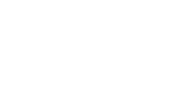

La permaculture, telle qu’elle a été réfléchie par ses fondateurs, repose sur 3 piliers essentiels à comprendre et à bien intégrer pour l’appréhender correctement :

Tout d’abord, il nous semble essentiel de vous parler des éthiques qui sont au cœur de cette démarche globale de permaculture et en font sa force.

La permaculture repose donc sur trois éthiques fondamentales :

Ces trois éthiques sont universelles, c’est-à-dire qu’elles seront les mêmes pour tout projet en permaculture, où que l’on soit sur la planète.

Elles permettent d’avoir une ligne de conduite comportementale et morale, indispensable pour tempérer les égoïsmes instinctifs et encadrer nos actions au quotidien.

Elles créent un cadre pour le « vivre ensemble » et la durabilité.

L’expression « prendre soin de » qu’on entend souvent pour décrire ces éthiques de permaculture place la permacultrice ou le permaculteur dans un rôle interventionniste, mais la terre a-t-elle besoin de nous ? L’humain a-t-il besoin de nous ?

C’est une question de regard sur les choses que nous préférons nuancer avec la formulation « être attentif à » qui nous place davantage dans une position d’observation et d’écoute.

Pour définir les limites et contenus de ces éthiques, Bill Mollison et David Holmgren, les deux co-fondateurs de la permaculture, ont énoncé, chacun à leur manière, divers principes universels sur lesquels s’appuyer pour nous aider à régénérer les écosystèmes naturels à l’échelle de nos designs et à rendre nos projets en permaculture efficaces et résilients.

Vous trouverez donc des formulations assez diverses de ces principes ainsi qu’un nombre de principes variables selon qu’on se base sur ceux énoncés par Bill Mollison et/ou par David Holmgren.

Pour notre part, nous avons fédéré ces divers principes que nous classons en trois catégories :

Voyons maintenant les principes de permaculture en eux-mêmes classés via nos catégories :

Les principes de permaculture basiques

Les principes de permaculture philosophiques

Les principes de permaculture liés au design

Il s’agit de la partie de la permaculture qui est la plus mise en lumière, celle à laquelle, on la réduit trop souvent.

On pense notamment aux diverses techniques de paillage ou de culture sur buttes, aux jardins en trou de serrure, aux spirales aromatiques et autres buttes en lasagnes…

Seulement voilà, quand on voit en vidéo ou qu’on lit un article sur telle ou telle technique de permaculture miraculeuse chez un tel, il y a une nuance fondamentale qu’il ne faut pas perdre de vue.

À la différence des éthiques et principes, les stratégies, techniques et outils en permaculture ne sont pas universels, mais bien contextuels.

⚠️ Et cette nuance essentielle fait toute la différence !

Nous ne comptons plus les fois où nous avons reçu des messages de personnes nous disant que la permaculture ne fonctionnait pas chez eux, car ils avaient tout bien fait comme dans la vidéo pour installer leur butte de permaculture, mais avaient eu des résultats pitoyables…

Ces échecs relatifs, mais hélas souvent décourageants quand on débute, viennent dans leur très grande majorité de l’application de techniques non adaptées au contexte unique des personnes.

Vous comprendrez que nous ne pourrons pas vous détailler ici l’ensemble des stratégies, techniques et outils de permaculture vu la diversité existante, sans compter tout ce qu’on n’a pas encore inventé…

La permaculture est, en effet, inclusive et ouverte aux nouvelles expérimentations stratégiques et techniques !

Nous vous donnerons quand même quelques exemples de stratégies et techniques en permaculture un peu plus bas dans cet article 😉 !

Comme pour tout, on peut trouver des inconvénients à la permaculture.

Pour notre équipe, c’est un concept génial dont on voit surtout les avantages et atouts pour faire transiter notre société vers des modes de vie plus durables.

Cependant, la permaculture reste quand même difficile à appréhender et à appliquer concrètement pour plusieurs raisons.

Ces inconvénients sont donc plutôt à nos yeux des obstacles à franchir, plus que de réels inconvénients.

Le concept de permaculture est pétri de bon sens et de logique.

Une grande part de celui-ci est donc tout à fait assimilable simplement sans connaissances particulières, car cela « coule de source ».

Cependant, la permaculture nécessite également beaucoup de connaissances dans des domaines très divers pour bien comprendre son environnement et ensuite pouvoir faire les bons choix de stratégies, techniques et outils.

C’est souvent là que le bât blesse.

Ce concept de permaculture n’est pas applicable en un claquement de doigts ou d’un coup de baguette magique !

Il faut acquérir un minimum de connaissances sur le sol, la vie du sol, l’eau, les plantes, les insectes, les animaux, les influences du climat et des microclimats… pour ensuite faire des choix pertinents.

C’est pourquoi, quand on débute en permaculture et qu’on n’a pas ce type de bagages, le passage par un minimum de formations et de lectures de livres sur la permaculture est bien souvent indispensable pour parvenir ensuite à réellement faire son jardin en permaculture.

Dans nos sociétés dites « modernes », nous avons été, au fil du temps, de plus en plus déconnectés de la nature.

Résultats, on ne sait plus lire le paysage comme pouvaient le faire nos anciens et on ne sait plus observer la nature, car on ne nous l’a pas appris.

Or, la permaculture puise sa force de l’imitation de la nature dont la résilience et l’efficacité sont sans pareil.

Pour parvenir à l’imiter au mieux afin de servir nos objectifs et répondre à nos besoins humains fondamentaux, nous devons donc réapprendre à l’observer, dans son ensemble comme dans la multitude de détails qu’elle offre à nos yeux.

Cela est donc un frein important à la pratique de la permaculture pour beaucoup de personnes qui se sentent trop éloignées de la nature et de sa compréhension.

C’est possible grâce au micro jardin-forêt productif même sur un petit espace…

Cependant, nous aimerions rassurer tous celles et ceux qui se sentiraient dans ce cas !

L’observation de la nature est tellement passionnante et source de bien-être que, même en partant de zéro, avec un peu d’aide pour savoir comment et sur quoi porter son attention, on peut très vite acquérir les réflexes d’une bonne observation et la capacité d’interpréter correctement ses observations pour en déduire des choix stratégiques pertinents.

À l’heure où on a pris l’habitude d’obtenir ce qu’on désire en 2 ou 3 clics, où tout doit aller toujours plus vite, il n’est pas facile de se retrouver confronté au temps de la nature qui n’est pas du tout le même que le nôtre.

Par exemple, quand on plante des arbres fruitiers avec l’idée qu’on pourra se régaler bientôt de leurs délicieux fruits, il faut accepter que l’arbre, lui, ait besoin de plusieurs années d’implantation pour être en mesure de porter des fruits (3 à 5 ans en moyenne, mais cela peut aller jusqu’à 10 à 15 ans voire plus sur certaines essences) !

Même si, en permaculture, on va user de stratégies notamment pour « accélérer la succession écologique » ou « obtenir une récolte » le plus vite possible, nous restons quand même en grande partie soumis au temps de la nature qui impose son rythme au fil des saisons.

Bref, quand on se lance en permaculture, mieux vaut changer son rapport au temps et travailler sur sa patience pour réussir à « Privilégier les solutions lentes ».

Une des difficultés à bien cerner la permaculture vient notamment du fait qu’elle peut s’appliquer à tous les domaines de la vie et non pas uniquement au jardin !

Le jardin, l’habitat, l’énergie, la communauté, l’organisation, l’humain… elle touche tellement de domaines différents qu’elle apparait souvent comme une idée floue, un patchwork un peu fouillis ou encore un fourre-tout incompréhensible !

C’est pourquoi, pour y voir plus clair, il est important de revenir aux fondamentaux du concept que nous avons décrit précédemment à savoir les éthiques, les principes, les stratégies, techniques et outils.

Enfin, dernier « inconvénient » à la permaculture si on peut parler ainsi : contrairement à ce qu’on a de plus en plus l’habitude de faire, la permaculture, elle, ne se prête pas vraiment aux copier-coller de techniques.

On l’a déjà répété plusieurs fois ici, mais on insiste vraiment là-dessus, car c’est l’un des principaux travers auquel on est confronté lorsqu’on se lance en permaculture.

Or, copier une technique sans avoir analysé au préalable si elle est véritablement adaptée à notre contexte mène le plus souvent à l’échec !

C’est pourquoi faire son jardin en permaculture implique vraiment de toujours garder à l’esprit que toute stratégie, technique ou outil que vous souhaitez employer doit absolument être adapté à votre contexte unique (contexte humain, climatique, financier, local…).

Créer un jardin en permaculture permet de répondre à nos besoins humains tout en améliorant notre environnement (développement de la biodiversité, création d’habitats pour la faune et les insectes utiles, enrichissement de la terre…).

Un jardin en permaculture a, en effet, vocation à remplir plusieurs fonctions.

En plus de la production alimentaire de fruits et légumes au potager, il peut servir à la production de :

Un jardin en permaculture sert également à la création d’espaces de vie relaxants, romantiques ou ludiques…

Le tout est de savoir par où commencer et de suivre pas à pas la méthodologie de design pour concevoir efficacement en fonction de ses propres objectifs, envies et contextes !

Cependant, nous ne sommes pas tous prêts à nous investir dans un projet global avec la réalisation d’un design complet, faute de temps, de moyens, de priorités…

Alors pour celles et ceux qui voudraient découvrir en douceur la permaculture sans y consacrer trop de temps, nous avons conçu une formation vidéo en ligne intitulée « le Potager 3P ».

Cette formation vous permet d’expérimenter la permaculture dès maintenant sur une petite parcelle de votre terrain (12 m2), sans passer par une longue phase d’étude, en suivant notamment le principe de permaculture « commencez petit ».

Cette formation vous apprendra à créer facilement et rapidement, selon les principes de permaculture, votre Premier Potager Permanent à base de plantes vivaces qui, en plus d’être esthétique et nourricier, sera un excellent support pédagogique d’observation.

Rentrons maintenant dans le vif du sujet : comment procéder pour se lancer concrètement et enfin faire son jardin en permaculture !

Ça ne vous aura pas échappé, si vous êtes arrivé(e) jusqu’à ce stade de votre lecture : ce que nous voulons vous faire comprendre c’est qu’il n’y a pas de jardin en permaculture sans un minimum de design (ou conception) préalable. On ne s’appelle pas Permaculture Design pour rien 😅 !

Pour faire votre jardin en permaculture, vous allez donc devoir faire votre propre design !

Rassurez-vous, même si le mot peut faire peur, c’est à la portée de toutes et tous avec un minimum de travail !

Et le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Vous avez l’embarras du choix pour apprendre à appliquer cette méthodologie de design à votre projet !

Vous pouvez tout à fait choisir votre propre méthodologie en glanant des informations sur Internet ou dans diverses lectures de livres sur la permaculture, car beaucoup de choses sont aujourd’hui accessibles sur internet.

Si vous choisissez ce chemin, vous devrez notamment faire le tri dans toutes les informations recueillies et cela peut s’avérer très long et fastidieux, mais également très stimulant.

Vous pouvez aussi faire le choix de gagner du temps et de vous faciliter la tâche en vous laissant guider pas à pas à travers les différentes étapes de la méthodologie telle que nous l’avons synthétisée dans notre formation vidéo en ligne dédiée au design de permaculture : « Invitez la permaculture dans votre jardin ».

Pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici un résumé des 8 étapes clés pour réaliser votre propre conception en permaculture :

Pour plus de détail sur chacune de ces 8 étapes clés, lisez notre article dédié à la méthodologie de design en permaculture.

La permaculture est donc un concept global qui peut s’appliquer à tous les domaines de la vie : le jardin, la maison, les communautés humaines, l’entreprise, le développement personnel… et bien sûr aussi le potager !

Le but d’un potager en permaculture est de produire des fruits et légumes sains et nutritifs tout en prenant soin de la nature et l’écosystème.

Bien souvent, c’est la partie du jardin qui intéresse le plus les personnes en recherche d’alimentation saine, d’autonomie et de pratiques respectueuses de la nature.

Cependant, c’est principalement au potager que la permaculture est injustement réduite à un ensemble de techniques de jardinage !

Elle est vue comme un agrégat de recettes toutes faites applicables partout, ce qui génère bien des confusions, frustrations et abandons de projet chez ceux qui ont appliqué des techniques dites de permaculture sans les mettre au regard de leur contexte particulier.

Donc, oui, la permaculture s’applique aussi au potager, mais il est important de considérer son potager comme un élément parmi d’autres dans votre jardin, un élément qui devra être pensé en fonction des principes de permaculture et mis en synergie avec les autres éléments de votre jardin.

Avant de vous livrer une liste non exhaustive de techniques phares du potager en permaculture, nous souhaitions donc attirer une fois de plus votre attention sur le fait qu’avant d’appliquer une technique, quelle qu’elle soit, vous devez la passer à travers le filtre de votre contexte propre (géographique, climatique, pédologique, topographique, humain, financier…) et de vos objectifs précis pour voir si elle sera adaptée dans votre cas.

Même si, la permaculture ne doit pas être réduite à des techniques de jardinage, il y a tout de même plusieurs techniques et stratégies de bases relativement passe-partout à connaitre pour pouvoir juger ensuite de leur pertinence et de leur faisabilité dans votre cas particulier puis les expérimenter si besoin.

Une des techniques phares en permaculture qui tranche avec le jardinage traditionnel où on laisse la terre à nu est l’utilisation de paillage aussi appelé mulch pour couvrir le sol.

Cela sert notamment à protéger le sol, à conserver son humidité et dans le cadre d’un paillage organique, à nourrir la vie du sol.

Cette précieuse vie du sol (bactéries, champignons, vers de terre, cloportes, nématodes, collemboles…) contribue à rendre le sol plus fertile d’année en année grâce à la décomposition de la matière organique et sa transformation en humus.

Hormis quelques périodes clés de l’année, comme le début du printemps, où on découvrira le sol pour lui permettre de se réchauffer plus vite ou pour faire certains semis délicats, on va donc s’attacher, sur la majeure partie de l’année, à ne pas laisser le sol nu.

Pour cela, on utilise donc du « mulch » (ou paillage).

Ce mulch peut être vivant (espèces végétales couvre-sol, densité élevée de plantations), minéral (pierre, ardoise…), végétal (paille, foin, bois broyé, miscanthus, etc.), ou issu de déchets compostables intéressants comme le carton brut (sans colle, sans encre)…

Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les paillages.

Nous vous partageons aussi ci-dessous notre vidéo explicative sur le mulch en permaculture.

Récupérer, faire circuler et utiliser au mieux l’eau est essentiel dans un jardin en permaculture, et ce besoin s’accentue vraiment depuis quelques années où nous connaissons des sécheresses intenses à répétition !

L’eau doit donc être captée et recyclée au maximum sur nos lieux et, à fortiori, dans nos potagers.

Non seulement l’eau garde le sol et les plantes hydratés, mais elle attire également la faune.

Ainsi, des cuves de récupération d’eau de pluie sont des éléments très pertinents à installer au niveau des descentes de gouttières.

La circulation de cette eau récupérée avec la gestion des trop-pleins est une stratégie essentielle pour un potager luxuriant et pour vous éviter au maximum d’avoir à arroser avec l’eau de ville.

De plus, l’eau de pluie, chargée d’éléments nutritifs, est particulièrement bonne pour le jardin potager.

Par exemple, une eau de pluie ayant d’abord servi au bain des canards peut ensuite être infiltrée près des plates-bandes de culture, et sera une aubaine pour la plupart de vos légumes.

Dans un potager en permaculture, le support de culture qui va accueillir vos légumes joue un rôle prépondérant dans la réussite de celui-ci.

Chaque support de culture est une technique en soi et correspond à certains types de jardinage, de contextes, d’objectifs.

Or, en permaculture, contrairement à ce qu’on pourrait croire, il n’est pas obligatoire de « faire des buttes », car cette technique, de plus en plus galvaudée, peut ne pas être adaptée dans votre cas et s’avérer parfaitement contre-productive !

Aussi pour économiser de l’énergie et du temps, notamment si vous débutez en jardinage, choisissez correctement votre support de culture afin qu’il soit réellement adapté à vos objectifs et votre contexte (humain, environnemental, climatique…).

Vous éviterez ainsi bien des écueils et autres échecs dus à des supports de culture inadaptés.

Pour en savoir plus sur ce sujet, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur les buttes de culture.

Plusieurs principes de permaculture tels que :

nous le rappellent : pratiquer des associations positives de plantes tombe sous le sens.

Ainsi, en permaculture, légumes, herbes, fleurs comestibles, petits arbres fruitiers et plantations d’ornement sont couramment cultivés ensemble.

Ils interagissent de manière vertueuse et diminuent les efforts que vous aurez à fournir pour un potager productif et en bonne santé : remontée d’eau, de nutriments, création de microclimats, attraction de pollinisateurs, répulsion d’indésirables…

Les avantages des associations de plantes et de légumes en particulier sont très nombreux.

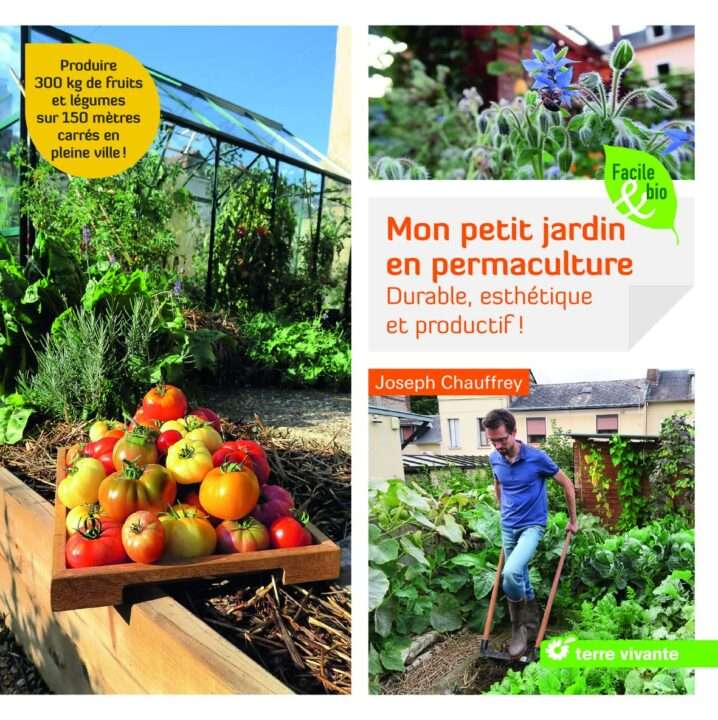

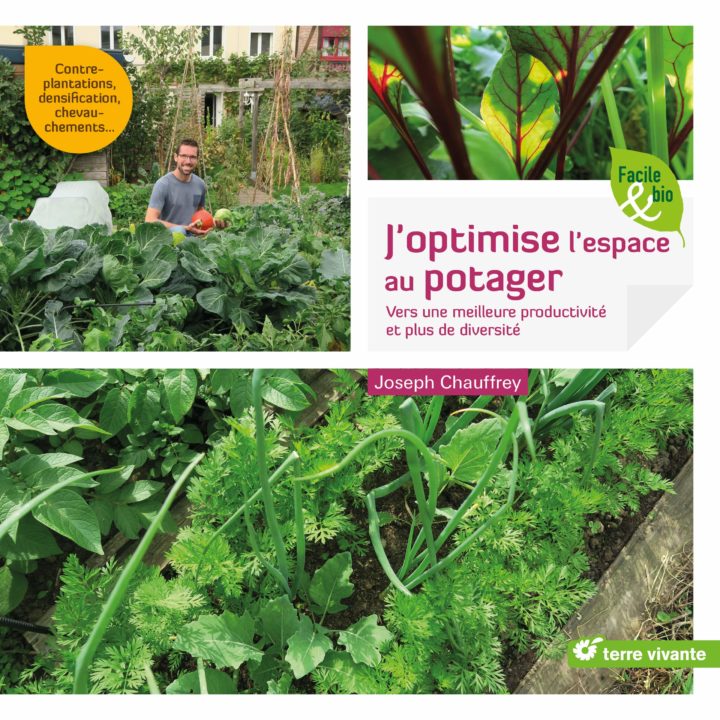

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire sur notre blog les articles sur les successions de légumes et les contre-plantations écrits par Joseph Chauffrey, spécialiste des petits potagers urbains en permaculture.

Retrouvez aussi l’article de Jérôme Boisneau, maraicher en permaculture, sur les associations de légumes qu’il utilise dans son activité professionnelle.

Parmi les techniques connues, il y a les jardins en forme de « trou de serrure » ou keyhole garden qui sont des modèles très esthétiques favorisant « l’effet de bordure » et la création de microclimats propices à la biodiversité et aux plantes cultivées dessus.

Cependant, les jardins en « trou de serrure » sont assez énergivores à mettre en place et difficile à déplacer une fois réalisés, c’est pourquoi, là encore, nous vous invitons à bien vérifier s’ils sont pertinents pour votre projet et si oui, où ils devront être placés par rapport à vos autres éléments du jardin…

Ils sont généralement surélevés, ronds, en forme de fer à cheval dans les jardins en permaculture.

Au centre d’un Keyhole Garden, facilement accessible, se trouve souvent un composteur intégré pour aider au maintien de la fertilité de l’ensemble de l’ouvrage.

Mais selon vos envies, ou vos besoins, le centre peut plutôt être occupé par un arbre, un arbuste ou encore une petite mare…

La culture en « lasagne » est une technique très répandue, car très simple et très souvent super efficace, en particulier pour les plantations de légumes annuels gourmands (tomates, aubergines, courgettes, poivrons…).

Passe-partout, elle peut même se pratiquer hors sol, en ville, sur du béton ou autres surfaces urbaines hors-sol, à partir du moment où on a assez de matières organiques à empiler pour former sa butte en lasagne et de l’eau pour amorcer sa décomposition !

Son nom de culture en lasagne vient, bien sûr, du célèbre plat italien, puisque cette technique permacole revient, grosso modo, à empiler des couches successives de matières organiques : des couches de matières vertes plutôt azotées et des couches de matières brunes plutôt carbonées…

Pour savoir comment faire, étape par étape, un tel support de culture, nous vous invitons à lire notre article sur la culture en lasagne.

Il est primordial de prendre soin de son sol en y favorisant la vie et notamment les vers de terre qui sont essentiels dans un jardin en permaculture.

Ils aident à garder le sol meuble et en bonne santé.

Une bonne structure du sol se compose d’une grande population de vers de terre, de micro-organismes, bactéries, champignons, algues et insectes bénéfiques.

Donc, il est important de ne pas utiliser de pesticides et autres fongicides chimiques qui détruiraient la vie de votre sol.

Faire son compost est un autre élément important dans un jardin en permaculture où « Tout déchet » doit être pensé comme « une ressource inexploitée ! ».

Ainsi tous les matériaux pour la fertilisation et le paillage seront produits dans le jardin en permaculture : les déchets du jardin seront utilisés pour le compostage, qui à son tour, sera utilisé pour l’amendement du sol.

Pour en savoir plus sur le compost, retrouvez en fin d’article un lien vers notre dossier complet sur ce sujet.

Vous l’aurez compris, pour bien débuter un projet en permaculture, il est important de garder en tête les éthiques et les principes de permaculture pour vous guider dans vos choix.

De plus, cela vous permettra d’apprendre à définir vos objectifs précis et à connaître vos contextes uniques pour pouvoir ensuite choisir de façon pertinente les techniques, stratégies et outils adaptés dans votre cas.

Pour parvenir à cela en toute sérénité, les géniaux inventeurs du concept de permaculture que sont Bill Mollison et David Holmgren, ont développé une méthodologie pour que chaque personne souhaitant se lancer ait une démarche structurée à suivre pour concevoir son projet en permaculture.

Cette démarche de conception a été éprouvée par divers permaculteurs de renom à travers le monde (Geoff Lawton, Darren J. Doherty, Sepp Holzer, Emilia Hazelip, Andy et Jessie Darlington, Ben Falk, Martin Crawford, Richard Perkins…) et elle s’est enrichie et a évolué au fil du temps.

C’est pourquoi vous trouverez aujourd’hui, comme c’est le cas pour les principes, différentes formulations de cette démarche de conception.

Mais toutes ses formulations gardent en commun les faits :

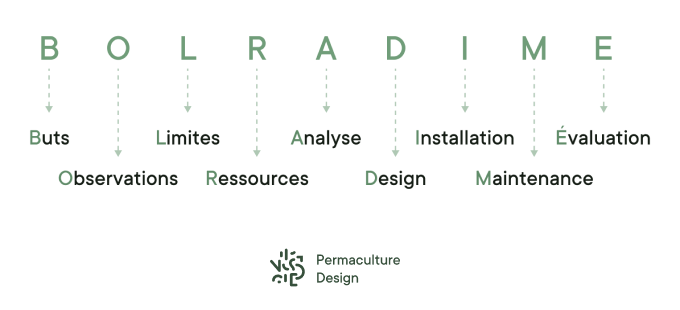

L’acronyme BOLRADIME résume bien toute la démarche de conception à mettre en œuvre.

Vous verrez aussi parfois l’utilisation de l’acronyme OBREDIM qui déroule un peu différemment la méthodologie.

Au bureau d’études, nous nous appuyons sur la méthode BOLRADIME, car c’est celle qui correspond le mieux aux étapes de conception que nous pratiquons dans nos designs.

Voici ce que cet acronyme signifie :

Alors si vous voulez vous lancer dans un projet en permaculture et le réussir sereinement, suivre une démarche de conception sera vraiment inévitable.

Loin de vous faire perdre du temps comme certaines personnes pressées peuvent le croire, cela vous fera gagner des années et économiser beaucoup d’efforts inutiles et d’argent.

La démarche de conception va, en effet, vous aiguiller vers un ensemble de techniques et stratégies vraiment efficaces pour vous, vous évitant ainsi de vous égarer dans des actions énergivores et inutiles voire contre-productives !

Depuis 2011 qui marque le début de l’aventure Permaculture Design, notre bureau d’études a accompagné des centaines de personnes dans leurs projets en permaculture.

Dès 2013, nous nous rendons compte que les demandes d’aides aux accompagnements de projets notamment familiaux avec de petits moyens sont trop nombreuses pour que nous puissions y répondre individuellement avec notre seule équipe du bureau d’études.

Il y a trop de demandes, parfois géographiquement très éloignées de nos bureaux et un suivi de projet de design prend beaucoup de temps, notre planning d’équipe se remplit trop vite et nous sommes affligés de devoir refuser autant de demandes d’aides faute de disponibilités.

C’est pourquoi nous nous lançons dès 2014 dans la création de formations en ligne pour permettre à un maximum de personnes de devenir autonomes dans le lancement de leur projet en permaculture.

Pour débuter sereinement en permaculture, les formations en ligne sont des outils formidables !

Elles permettent de se former facilement de chez soi avec un simple accès Internet et d’apprendre à son rythme avec un accès 24 h/24, 7 j/7 sans limites de temps.

Alors si vous souhaitez vous faire aider dans la réalisation de votre projet pour avoir des bases solides sur lesquelles vous appuyer et ne manquer aucune des étapes fondamentales à la réussite de votre jardin en permaculture, nos formations en ligne sont idéales.

Et parmi nos 10 formations en ligne disponibles à ce jour, voici les 3 principales sur les 3 thématiques essentielles que sont le design, le potager et la forêt-jardin :

C’est LA formation sur la méthodologie de design incontournable qui va vous accompagner, pas à pas, dans toutes les étapes de la démarche BOLRADIME dont nous vous parlions plus haut dans cet article.

C’est la toute première formation en ligne que nous avons réalisée dès 2014, c’est celle qui permet vraiment de faire soi-même sa conception en permaculture quels que soient votre projet, votre contexte et vos objectifs et cela où que vous vous trouviez sur la planète.

👉 Elle a déjà aidé plus de 6000 personnes à se lancer alors pourquoi pas vous ?

Plus récente, et née, elle aussi, d’une demande croissante de nos abonnés pour des aides à la culture potagère dans le respect de la permaculture, cette formation s’adresse donc aux personnes souhaitant avant tout démarrer une production potagère en permaculture.

Elle a pour vocation de vous mettre le pied à l’étrier pour faire de vous un(e) jardinier(ière) confiant(e) et expérimenté(e), capable ensuite de voler de ses propres ailes.

Cette formation vous accompagne donc pas à pas dans la création et la gestion d’un potager permacole avec l’éventail complet de légumes annuels qu’on aime retrouver au potager. Il vous guide dans la culture des fameux légumes du soleil que sont les tomates, aubergines, poivrons ou encore les courgettes, mais aussi celle des grands « classiques » comme les salades, haricots, carottes, oignons, poireaux, pommes de terre, etc.

Le potager Perma+ n’est pas qu’un simple potager.

C’est un véritable mini-écosystème en permaculture, pensé comme un potager-école, dans lequel nous vous guidons à toutes les étapes depuis la préparation du sol jusqu’aux plantations, semis et récoltes de chacun des légumes préconisés.

Et cette formation va plus loin encore, puisque pendant 3 ans, elle vous explique, mois par mois, tout ce que vous devez faire sur vos plates-bandes de cultures.

Cette formation sur la forêt comestible n’a pas été produite par notre bureau d’études mais bien par un spécialiste de la foret-jardin en Europe, Martin Crawford lui-même.

Nous le remercions d’ailleurs de nous avoir permis de traduire et diffuser sa formation afin de vous faire profiter de toute son expertise.

Cette formation s’adresse tout particulièrement à celles et ceux qui souhaitent installer chez eux un paysage semi-forestier comestible, médicinal et utile, avec peu d’entretien.

Et quand l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de la forêt jardin, vous explique très simplement, étape par étape, comment créer et installer la vôtre, tout devient beaucoup plus simple 😉 !

Nos 7 autres formations en ligne sont ensuite des briques complémentaires à ajouter à votre projet selon vos objectifs.

Elles traitent par exemple des poules, des guildes et haies en permaculture, des cultures potagères vivaces ou encore de la pharmacie naturelle avec les plantes médicinales.

Une fois votre jardin en permaculture conçu et réalisé avec tous les éléments que vous aurez choisis d’y inclure pour répondre à vos objectifs, il se régénérera un peu plus chaque année.

Vous verrez revenir avec bonheur la biodiversité et pourrez profiter de récoltes de plus en plus abondantes au fil du temps en échange d’un peu d’attention de votre part.

Nous espérons que cet article aura répondu à vos attentes et que vous comprenez mieux maintenant ce qu’est un jardin en permaculture et comment le réaliser chez vous.

N’hésitez pas à nous partager vos avis en commentaires !

Continuez votre découverte sur comment faire un jardin en permaculture en lisant nos articles et dossiers complets sur divers sujets phares :

À bientôt 👋 !

L’équipe du bureau d’études Permaculture Design

L’article Comment faire un jardin en permaculture ?Les bases indispensables à connaître. est apparu en premier sur Permaculture Design.

Permaculture Design, 22/04/2024 | Source: PermacultureDesign

La permaculture au jardin potager, c’est vraiment pour tout le monde et pour tous les terrains !

Que vous soyez jardinier débutant, poussé par l’envie de prendre en main votre alimentation, de manger des légumes bons et sains.

Ou plus expérimenté, en recherche de solutions pour augmenter vos récoltes, tout en économisant votre temps et votre énergie.

La permaculture apporte des réponses pérennes et efficaces, adaptées à chaque contexte.

Ainsi, grâce à des pratiques douces et régénératrices pour la nature, vous serez capable de produire des récoltes abondantes sur le plus petit espace possible et sans vous épuiser.

Le potager en permaculture s’inscrit aussi dans un système, le design, indispensable à votre réussite.

Des stratégies de culture au design, on vous explique tout dans ce guide complet !

Et si vous souhaitez vous lancer dès maintenant sans prise de tête ni grosses erreurs, découvrez notre méthode « pas à pas », adaptée aux 100 % débutants en cliquant ci-dessous 👇

Notre formation en ligne dédiée vous guide de A à Z dans la création et la gestion d’un potager en permaculture : on vous dit précisément quoi faire, tous les 15 jours pendant 3 ans !

Alors si vous êtes pressé.e de vous y mettre sans faire n’importe quoi, découvrez vite notre potager-école, le potager Perma+ !

Alors que le potager peut être énergivore et chronophage, la permaculture regorge de stratégies pour optimiser l’espace, l’énergie, le temps.

Entrons tout de suite dans le vif du sujet !

Collecter l’eau de pluie

L’eau, source de vie, est considérée en permaculture comme un flux énergétique. Elle est tellement précieuse au potager que vous devez y porter une attention toute particulière, et essayer d’optimiser sa collecte au mieux.

Récupération de l’eau de pluie des toitures et stockage en citerne, collecte via une mare dans le potager, etc. toutes les solutions sont bonnes !

Principe de permaculture

Collecter et stocker l’énergie

www.permaculturedesign.fr

L’arrosage automatique

Que vous ayez une toute petite parcelle, ou un potager plus grand, l’arrosage en été peut devenir très chronophage, surtout si les pluies sont peu fréquentes.

Vous aurez sans doute réfléchi à cela au moment de la conception de votre design (dont on vous parle un peu plus loin dans cet article), mais c’est important d’anticiper la question avant la pleine saison potagère.

Un arrosage maîtrisé est un arrosage qui assure un apport régulier et juste par rapport aux besoins des plantes.

C’est la meilleure façon d’en prendre soin, et de leur éviter les chocs thermiques à répétition.

Un arrosage maîtrisé évite les gâchis d’eau et d’énergie humaine. Pour cela plusieurs solutions sont à explorer, par exemple :

Au potager en permaculture, on essaie de limiter le plus possible les fuites d’énergie.

C’est pourquoi le compostage est une pratique essentielle.

Principe de permaculture

Tout déchet est une ressource inexploitée

www.permaculturedesign.fr

En recyclant les déchets de la cuisine ou du jardin, on en fait une matière riche et bénéfique pour le potager.

Un véritable or noir, capable de nourrir et de protéger le sol.

Faire son compost est à la portée de tous.

Il vous suffit de choisir la méthode qui vous convient, tant il y a de façons de faire : compostage de surface, compostage en tas, en composteur de jardin, en lombricomposteur, etc.

Avoir un grand potager, c’est bien, mais avoir un petit potager, cultivé de manière intensive, c’est encore mieux !

Pourquoi ?

Tout simplement, parce que vous dépensez moins d’énergie, d’eau et de temps à entretenir un petit espace.

C’est notamment ce que nous préconisons dans notre formation en ligne « Le potager Perma+ » qui inclut, pour commencer, seulement 3 platebandes de 5 m2 dédiées aux cultures de légumes annuels.

Il vaut donc mieux commencer sur une petite surface, puis quand on maîtrise bien, s’étendre si besoin.

Principe de permaculture

Commencez petit, puis étendez-vous

www.permaculturedesign.fr

Les zones non cultivées pourront être laissées en coins sauvages.

Ainsi, elles ne demandent pas d’entretien et favorisent la biodiversité.

Concrètement, comment faire pour utiliser son potager au maximum de ses capacités ?

Qui a dit qu’il fallait cultiver uniquement à l’horizontal ?

Laissez aller votre créativité et imaginez des systèmes en 3 dimensions en donnant de la hauteur à votre potager.

Des surfaces où faire grimper les plantes, il y en a quantité à exploiter : les murs et clôtures, les abris de jardin, pergolas, etc.

Un mur est une aubaine !

En plus d’emmagasiner la chaleur, il permet à certaines plantes de se développer sans prendre d’espace au sol, moyennant la mise à disposition d’un support.

On peut y faire pousser des petits arbustes comme les mûriers, framboisiers, vignes, kiwis, etc.

Construire des structures au potager

Au sein même du potager, dans et entre les planches de culture, on peut installer différents supports.

Treillis en formes de tipi ou de tente canadienne, grillages, tunnels, portiques accueillent joliment vos haricots à rames, petits pois, courges, concombres, melons, etc.

Vos plantes potagères grimpantes ainsi palissées libèrent la place au sol pour d’autres cultures.

Une technique à utiliser aussi pour le potager urbain !

Densifier les cultures, c’est faire en sorte que toute la surface de vos plates-bandes soit occupée par des plantes.

Voici 2 stratégies pour optimiser l’espace au potager en permaculture :

👉 Par exemple, on peut faire pousser des carottes, des radis ou du basilic au pied des tomates.

Pour densifier vos cultures efficacement, on ne saurait trop vous conseiller de pratiquer les associations des légumes au potager.

Au fil du temps, les jardiniers ont remarqué que certaines combinaisons de plantes cultivées ensemble étaient vertueuses.

On peut citer la fameuse association « les trois sœurs » qui mêle maïs, courge et haricot à rames :

Autre exemple, l’oignon, l’ail, l’échalote ou le poireau protègent les carottes de la mouche Psila rosae, son principal parasite.

En échange, la carotte repousse par son odeur la mouche mineuse, principal ravageur des cultures de poireaux, oignons, échalotes et autres plantes du genre Allium.

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus on diversifie les cultures sur une même zone, plus ce milieu devient résilient.

Principe de permaculture

Utiliser et valoriser la diversité

www.permaculturedesign.fr

La polyculture, pratique incontournable du potager bio en permaculture, limite le développement des maladies ou aide à contrôler la présence des indésirables.

Dans un milieu biodiversifié, ces derniers passent moins facilement d’une plante à l’autre.

Ils risquent de tomber plus souvent sur des prédateurs naturels à même de vous en débarrasser, sans que vous ayez à lever le petit doigt !

Bien connaître le développement des plantes

Là, ça devient un peu subtil.

Accélérer la succession des cultures demande de bien connaître le cycle des plantes, leur temps de croissance.

De cette façon, on peut prévoir combien de temps elles vont rester en terre, et quelle emprise elles auront au sol.

À partir de là, il est possible d’établir un planning pour chaque plante prenant en compte toutes les étapes depuis le semis jusqu’à la fin de la culture.

Pour vous aider dans cette planification, nous vous invitons à découvrir le calendrier perpétuel du jardin-forêt et potager productif proposé par Franck Nathié de l’association la Forêt Nourricière.

Découvrez le calendrier perpétuel du jardin-forêt et du potager permacole, un formidable outil pour faciliter votre planification mensuelle.

Il est également possible, avec plus de temps et de recherches, de trouver divers calendriers de cultures en ligne ou dans les ouvrages de jardinage.

Toutes ces informations pourront vous servir de base, de repères au démarrage, mais ce sera à vous d’affiner en fonction de votre climat régional et de votre microclimat à la maison.

Ensuite, au fil du temps, vous optimiserez cette organisation grâce à votre expérience, aux tests que vous pourrez faire, etc.

En parallèle, deux techniques permettent de gagner en productivité.

Démarrer les cultures hors-sol

En démarrant vos cultures hors sol, vous limitez le temps d’occupation des plantes au potager.

Cela laisse ainsi la place à d’autres.

Et puis bien sûr, cela vous permet de commencer une culture alors que les conditions extérieures ne sont pas optimales.

À noter, que mis à part quelques exceptions, quasiment tous les légumes peuvent être démarrés en semis en pots, avant d’être repiqués en pleine terre.

Avez-vous déjà tenté les semis en godets des pois, fèves ou betteraves ?

Promis, ça fonctionne très bien !

Chevaucher les cultures

Le principe du chevauchement des cultures est de faire cohabiter des plantes à des stades différents de développement, plutôt que d’attendre la toute fin d’une culture avant de planter la suivante.

Par exemple, au mois de septembre, on peut installer de jeunes plants d’épinards, de chicorées ou de choux asiatiques, sous une culture en fin de cycle comme la tomate.

Le temps que la tomate termine sa production de fruits, les jeunes plants commencent à développer leur système racinaire.

Puis, quand le pied de tomates en fin de cycle est supprimé (on laisse les racines en place et on paille le sol avec les parties aériennes), les nouvelles cultures ont déjà bien démarré.

Elles profitent à leur tour pleinement de la lumière.

On gagne ainsi un peu de temps sur les nouvelles cultures.

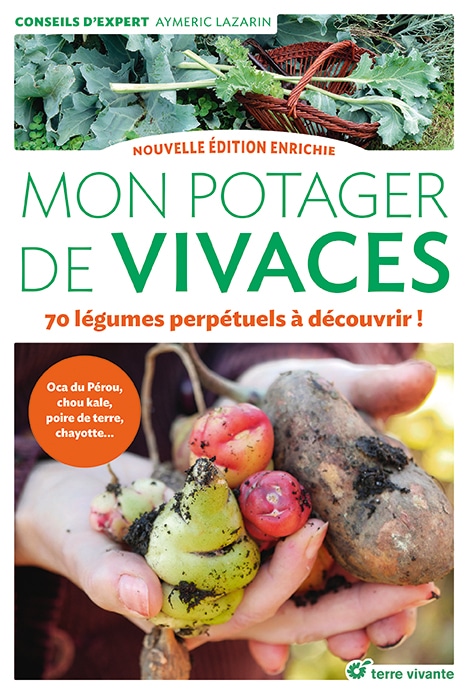

Les légumes vivaces au potager, des alliés précieux.

Le choix des végétaux à cultiver au potager est important, car il conditionne les stratégies ainsi que les efforts à mettre en place pour avoir d’abondantes récoltes.

Privilégier les légumes pérennes peut être très intéressant quand on a peu de temps à consacrer au potager car ils sont rapidement autonomes.

Les légumes vivaces au potager produiront, en effet, plusieurs années en demandant très peu d’entretien de votre part.

Poireau perpétuel, oignon rocambole, asperge, artichaut, topinambour, rhubarbe, chénopode Bon-Henri, chou de Daubenton, haricot d’Espagne…il existe un large panel de légumes potagers vivaces pouvant vous satisfaire !

C’est une stratégie à réfléchir pour voir si elle correspond ou non à vos objectifs, sachant que les légumes vivaces peuvent tout à fait cohabiter avec des légumes annuels 😉.

C’est le cas, par exemple, dans la formation « Le micro jardin-forêt productif » que nous avons réalisé avec Franck Nathié de l’association La forêt nourricière.

Quels légumes annuels cultiver dans votre potager en permaculture ?

À la différence des légumes vivaces qui vivent plusieurs années, les légumes annuels ou bisannuels accomplissent leur cycle complet de végétation en un an (annuel) ou deux ans (bisannuel).

Ils doivent donc être ressemés tous les ans ou tous les deux ans si on veut les récolter au potager.

Mais comment choisir ces légumes à cultiver ?

Pour le choix des légumes annuels, choisissez en priorité :

Pour cela, rien de tel que d’observer ce que cultivent les jardiniers expérimentés autour de chez vous.

Si vous souhaitez malgré tout produire certains légumes peu adaptés à votre contexte, sachez que l’énergie à y consacrer sera beaucoup plus importante pour la même récolte.

Cela vous demandera peut-être la mise en place d’un abri pour des légumes avec d’importants besoins en chaleur ou un arrosage conséquent pour des légumes gourmands en eau.

Encore une fois, tout dépend de votre contexte et de vos objectifs.

Pour vous mettre sur la piste, voici un petit tour de France des semences adaptées à votre région.

Amis des Hauts-de-France, que diriez-vous de (re) découvrir le choux frisé grand vert du nord ?

Vous vivez à l’est, peut-être serez-vous ravis de déguster une carotte de terroir, la carotte jaune obtuse du Doubs ?

La rougette de Montpellier, cette laitue pommée d’hiver devrait faire son effet dans l’assiette des plus sudistes d’entre nous.

Quant aux Bretons, on vous envie le melon petit gris de Rennes !

Où trouver ces légumes vivaces ou annuels ?

Voilà, vous avez fait le tour des catalogues de légumes vivaces et annuels.

Vous avez choisi les variétés les plus adaptées à votre contexte.

Vous salivez déjà à l’idée de déguster les fruits savoureux de votre production.

Oui, mais, où trouver tous ces légumes ?

Et puis, c’est un peu comme l’histoire de l’œuf et de la poule, faut-il partir de la graine ou du plant ?

Si vous êtes vraiment débutant ou que vous manquez de temps ou de place en intérieur pour organiser vos semis, il peut être intéressant de commencer certaines cultures avec des plants.

Cela peut vous faciliter le travail.

Essayez alors, dans la mesure du possible, de vous fournir auprès de pépiniéristes ou maraîchers locaux qui produiront certainement des variétés adaptées à votre région.

Notez quand même qu’en faisant une partie de votre potager à partir de plants à repiquer, le choix des variétés sera beaucoup plus restreint.

Il faudra aussi prévoir un budget plus conséquent que si vous partez de la graine.

En avançant dans votre apprentissage du potager en permaculture, vous serez sûrement de plus en plus tenté de réaliser vos semis vous-même.

En partant de la graine, vous ouvrez en effet la porte sur le monde extraordinaire de la diversité végétale.

C’est sûr, vous n’aurez qu’une envie : découvrir de nouvelles variétés saison après saison.

Les semenciers bio deviendront vos partenaires de jardinage préférés, car ils sont les gardiens d’un trésor inestimable : des variétés de légumes par milliers, parfois anciennes, que vous ne trouverez pas en jardinerie traditionnelle.

Mais surtout, ces graines sont reproductibles, c’est-à-dire qu’elles produisent des fleurs et des fruits dont les graines peuvent être récoltées, conservées, ressemées l’année suivante, et échangées avec d’autres jardiniers.

Vous aurez le plaisir de cultiver l’épinard monstrueux de Viroflay, le poivron chocolat ou la tomate bonne fée.

Ça vous dit ?

En produisant vos graines vous-même, vous accédez à plus d’autonomie, car vous n’avez plus à acheter de semences.

Cerise sur le gâteau : en sélectionnant les graines des plus beaux légumes de votre potager, celles-ci s’adaptent aux conditions de sol et de climat dans lesquelles elles évoluent, et deviennent plus résistantes.

La ferme de Sainte-Marthe et La bonne graine sont de bonnes adresses pour vous procurer des graines.

Si vous préférez échanger avec d’autres particuliers, rendez-vous sur des sites comme Graines de troc ou dans les bourses aux graines locales ;).

Installer une citerne à eau, préparer les zones de culture, brasser son tas de compost, broyer les branchages, pailler, semer, planter, arroser, récolter…

Le jardin potager requiert votre attention à différents moments de l’année.

Grâce à un design, il sera le plus économe possible, mais certaines actions ne pourront se faire sans vous.

Faire le plan de son potager en permaculture

Faire le bon geste au bon moment est une question d’observation, mais aussi de planification.

Voilà pourquoi, vous ne pouvez pas vous passer d’un temps de réflexion pour organiser votre année au potager.

Pour garantir la réussite de vos cultures, vous devez élaborer votre outil de pilotage complet.

Son rôle est de vous guider tout au long de l’année en vous donnant les repères dont vous avez besoin.

Il peut contenir les informations suivantes :

Profitez de l’hiver pour prendre le temps de penser à tout cela, bien au chaud autour d’une tasse de thé.

Une feuille et un crayon, et votre potager prend vie !

Si toutes ces stratégies sont efficaces, elles le sont d’autant plus dans un écosystème équilibré.

C’est pourquoi le permaculteur cherche à prendre soin du sol et de la biodiversité.

Ce qu’on adore avec la permaculture, c’est qu’elle offre des solutions à tout !

Et notamment, elle donne des clés pour faire pousser des végétaux dans n’importe quelles conditions.

Un sol vivant étant un sol suffisamment humide, aéré et riche en matière organique, votre mission numéro 1 consiste à en prendre soin.

Aérer le sol de votre potager

Plusieurs stratégies s’offrent à vous.

Surtout, n’hésitez pas à les cumuler !

La première consiste à prévenir le tassement du sol :

Une autre approche consiste à utiliser les « services biologiques » que peuvent nous rendre la vie du sol et certains végétaux.

Principe de permaculture

Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables & biologiques

www.permaculturedesign.fr

En stimulant cette vie du sol grâce, notamment, à l’apport de matière organique — déchets de cuisine, compost, fumier, etc. — les vers de terre travaillent pour vous !

Ils digèrent la matière organique et forment des galeries pour se déplacer.

Résultat : ils ameublissent le sol et l’aèrent !

Certains engrais verts sont aussi de précieux alliés : en s’enfonçant dans la terre, leurs racines décompactent le sol laissant ainsi pénétrer l’oxygène.

La moutarde ou encore des céréales comme le seigle et le petit épeautre sont de bonnes candidates pour jouer ce rôle.

Enfin, vous pouvez choisir d’aérer mécaniquement le sol en passant la grelinette ou la fourche-bêche, mais sans retourner la terre pour ne pas perturber ce milieu vivant !

Assurer la fertilité du sol

Pour assurer la fertilité du sol, la règle de base, c’est de le nourrir en apportant de la matière organique qui va se transformer en humus.

Pour cela, vous pouvez exploiter les ressources déjà disponibles sur votre terrain ou dans votre voisinage, et les étaler directement sur vos planches de culture :

Certaines plantes comme la consoude ou l’ortie sont de véritables plantes ressources au jardin en permaculture.

Qu’elles soient ajoutées au compost, transformées en purins (extraits fermentés) ou tout simplement « coupées & déposées » au sol, elles sont idéales pour entretenir la fertilité du sol.

Encore une fois, les engrais verts et notamment les plantes de la famille des légumineuses aident à améliorer la fertilité du sol.

Lentilles, lupins, fèves, pois captent l’azote de l’air (un des nutriments nécessaires à la croissance des végétaux), et le redistribuent au sol.

Veillez néanmoins à les couper avant la floraison, sous peine de perdre l’effet nutritif recherché.

Sinon, les plantes auront utilisé en partie cet azote pour produire leurs fleurs, puis leurs graines.

Si vous avez des poules, c’est magnifique !

Laissez-les travailler pour vous en leur confiant une partie de votre potager avant sa mise en culture.

En grattant le terrain et en y déposant leurs déjections, le sol est amendé naturellement, sans effort de votre part.

Pas mal, non ?

Conserver l’humidité

Lorsqu’un sol est riche en matière organique et protégé par un mulch ou paillage, il garde un bon taux d’humidité.

La matière organique se gorge d’eau comme une éponge, et constitue ainsi une réserve.

Puis, grâce au travail d’aération des vers de terre notamment, l’eau s’infiltre doucement dans le sol pour profiter aux plantes.

De même, le paillage permanent isole du soleil et du vent, et évite ainsi l’évaporation.

Et la boucle est bouclée !

C’est ce système vertueux que vous devez entretenir au quotidien pour obtenir un sol équilibré, une bonne terre de jardin pour la culture de vos légumes au potager.

On n’a pas tous la chance de démarrer avec un sol en bonne santé.

Aussi, notre objectif est de créer les conditions pour tendre vers cet idéal, en donnant vie à notre potager en permaculture pas à pas.

C’est là où la permaculture est vraiment puissante : elle offre tout un panel de solutions pour différents contextes.

La culture en lasagne

La culture en lasagne est intéressante, car elle permet de démarrer rapidement un jardin potager en permaculture sur quasiment tous les terrains, et sans travail du sol.

Il s’agit d’alterner différentes couches de matières, comme pour la célèbre recette de pâtes, d’où son nom.

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article dédié à la culture en lasagne.

Cette technique est parfaite pour débuter son potager en permaculture.

On peut aussi la réaliser en bac pour un potager sur le balcon.

Les buttes de culture

Les buttes de permaculture répondent à des problématiques spécifiques.

Si elles sont très populaires, on souhaite vous rappeler que les buttes ne sont pas un passage obligé pour conduire un potager en permaculture.

Et surtout, le choix du type de butte doit être minutieusement réfléchi, et pertinent dans votre contexte.

Si par exemple votre terrain est très humide, les buttes pourront apporter des solutions appropriées en surélevant vos cultures et en drainant l’eau.

De nombreux permaculteurs ont cherché la meilleure façon de concevoir des buttes.

Vous trouverez donc différentes méthodes, parmi :

À l’inverse, en climat très sec, vous aurez tout intérêt à cultiver dans des plates-bandes décaissées qui favorisent la rétention de l’eau.

Être attentif à la Terre

Être attentif à la Terre est l’une des 3 éthiques de la permaculture.

Cela implique que nos activités ne nuisent pas à la Terre, mais au contraire qu’elles la régénèrent et la protègent.

L’objectif est de faire de votre potager en permaculture un écosystème équilibré.

On ne va donc pas séparer le monde cultivé du monde sauvage, mais l’intégrer et même l’inviter.

Principe de permaculture

Intégrer plutôt que séparer

www.permaculturedesign.fr

D’abord, parce que la nature a une valeur intrinsèque, mais aussi pour les services écologiques qu’elle assure, à commencer par la pollinisation par les insectes, essentielle à la fructification de nombreux légumes.

Pourquoi laisser des zones sauvages proches du potager ?

Des zones sauvages à proximité de votre potager sont de vrais refuges pour la faune des jardins.

Des herbes hautes, de vieilles souches de bois morts ou un tas de branches laissé ici ou là offrent ainsi le gîte et le couvert à de nombreux animaux.

Certains jouent le rôle d’auxiliaire en protégeant votre potager.

Vous pouvez aussi leur donner un coup de pouce en fabriquant des hôtels à insectes, des nichoirs, des abris pour les oiseaux, les hérissons ou les chauves-souris.

Retrouvez ici 👉 tous nos articles sur la biodiversité et comment la favoriser dans votre jardin en permaculture pour plus de résilience.

Des plantes mellifères dans le potager en permaculture

En cultivant des plantes mellifères (par exemple, les plantes aromatiques comme la menthe, la sauge, le thym, le romarin, etc.), les insectes pollinisateurs comme les abeilles, bourdons, syrphes, papillons, viennent aussi visiter le potager et améliorent ainsi vos récoltes en pollinisant les fleurs de vos légumes et fruits préférés.

Les effets de bordure en permaculture : définition

En observant la nature, vous constaterez que les bordures ou lisières entre deux milieux différents sont des lieux riches et variés qui accueillent de nombreuses espèces d’animaux comme de végétaux.

La magie se produit effectivement quand deux milieux se rencontrent : une haie et une pelouse, une mare et une prairie, etc.

La zone de bordure servant d’interface entre les deux milieux différents tire généralement des avantages des deux milieux et devient un espace foisonnant de vie !

C’est aussi dans la diversité des formes que s’exprime cet effet de lisière.

Ainsi des formes complexes favorisent davantage la biodiversité que des formes simples.

Voilà pourquoi en permaculture on crée souvent des zones de culture avec des motifs : courbes, spirales, en trous de serrure, en mandalas, etc.

La mare au potager en permaculture

La mare est un élément incontournable pour favoriser la biodiversité au potager.

Même un petit bassin a un impact important.

Bien sûr, il attire les grenouilles friandes d’insectes ou encore les crapauds qui raffolent des limaces et vous en débarrasseront au potager pour le plus grands plaisir de vos jeunes salades !

Il offre aussi aux oiseaux, insectes et autres petits mammifères un point d’eau où venir s’abreuver.

Vous pensez à présent avoir les clés pour pratiquer la permaculture au jardin potager ?

Vous y êtes presque !

Un dernier élément important doit entrer dans l’équation : le design de permaculture, cet outil formidable qui a le pouvoir de transformer votre expérience du jardin potager grâce à une gestion efficace de vos ressources.

Notre formation en ligne dédiée vous guide de A à Z dans la création et la gestion d’un potager en permaculture : on vous dit précisément quoi faire, tous les 15 jours pendant 3 ans !

Alors si vous êtes pressé.e de vous y mettre sans faire n’importe quoi, découvrez vite notre potager-école, le potager Perma+ !

Concevoir un design : le cœur de la démarche de permaculture

Le design, c’est un outil de conception et de planification de projets permettant l’organisation d’activités humaines, et l’aménagement de lieux durables en accord avec les éthiques et les principes de la permaculture.

Cela est défini ainsi par son co-fondateur Bill Mollison, dans son ouvrage « Introduction à la permaculture » :

« Le but est de développer des modes de vie et de fonctionnement qui ne nuisent pas à l’environnement et qui soient viables économiquement, qui subviennent à leurs propres besoins, qui n’abusent ni des humains ni du vivant, qui ne polluent pas la terre, et qui, par conséquent, sont durables sur le long terme ».

Faire un potager en permaculture, c’est donc établir un système qui est :

Prendre son temps pour en gagner

Vous êtes-vous déjà senti(e) dépassé(e), épuisé(e) par les travaux du potager ?

Nous aussi, on a connu ça, faute de réflexion, tellement impatients de mettre les mains dans la terre !

Pour éviter de reproduire un schéma énergivore, il est nécessaire de procéder autrement, vous en conviendrez.

C’est donc le moment de prendre le temps de vous poser les bonnes questions.

La méthodologie de design vous invite ainsi à définir vos objectifs personnels :

Ça, c’est la base du design.

Mais pour obtenir un système adapté à votre contexte, d’autres éléments sont à prendre en compte, et passent par l’observation et la collecte de données sur votre lieu.

Découvrir le fonctionnement de votre lieu

Un principe phare de la permaculture est inspiré par l’un des pionniers de l’agriculture naturelle, Masanobu Fukuoka.

Il est retranscrit notamment dans son livre La révolution d’un seul brin de paille, et invite à « travailler avec la nature plutôt que contre elle ».

Principe de permaculture

Travailler avec la nature et non contre elle

www.permaculturedesign.fr

Et pour cela, il convient d’abord de l’observer.

Identifier les éléments naturels, leurs dynamiques, leurs potentiels, les éventuelles contraintes, bref, il s’agit de comprendre le fonctionnement de votre site.

Voici quelques éléments sur lesquels porter votre attention.

Le soleil

Vous pouvez commencer par observer l’orientation de votre potager et repérer les zones exposées au soleil, ainsi que celles qui sont à l’ombre.

Ces informations, collectées sur plusieurs saisons, vous seront utiles pour placer au mieux vos zones de cultures, et pour choisir les végétaux adaptés aux différentes situations de votre potager.

Le vent

Repérez les zones venteuses et le sens du vent en observant la végétation : dans quelle direction penche-t-elle ?

Observez aussi en passant du temps sur votre lieu pour mieux comprendre la façon dont le vent circule.

Grâce à cette information, vous pourrez, si c’est nécessaire, prévoir la mise en place d’un brise-vent pour protéger vos cultures potagères.

L’eau

L’eau, c’est la vie, on en a déjà parlé plus haut dans cet article !

Vous en aurez donc besoin pour arroser vos cultures.

L’idée ici est d’observer où l’eau rentre sur votre terrain, comment elle circule et par où elle ressort de chez vous, si toutefois elle n’a pas été totalement collectée sur votre terrain.

Principe de permaculture

Conserver l’énergie

(Recycler, faire circuler et optimiser)

www.permaculturedesign.fr

C’est pourquoi il est important de repérer ces sources d’eau et entrées d’eau disponibles sur votre terrain : cours d’eau, mare, puits, toitures pour la récupération d’eau de pluie, etc.

Connaître la pluviométrie sur votre région est un autre détail important qui vous permettra notamment de calculer les volumes d’eau de pluie récupérables chez vous et vous donnera une indication sur les besoins en eau à apporter à votre potager.

Ces données, notées sur un plan, vous aideront à optimiser le trajet de l’eau sur votre lieu pour en stocker suffisamment pour vos légumes (baissières, cuves, mares…).

Le sol

Observez à présent votre sol.

Est-il compacté ou meuble ?

Est-il vivant ?

Voyez-vous des vers de terre, beaucoup ou non ?

Est-ce qu’il colle ou au contraire est-ce que la matière file entre vos doigts ?

Est-il gorgé d’eau en hiver ?

Bien comprendre la nature de votre sol vous permettra de choisir le bon support de culture, d’effectuer les bons gestes et d’amener des matières organiques adaptées pour le rendre plus fertile.

Les plantes spontanées, des herbes pas si mauvaises !

Avez-vous identifié les plantes sauvages qui poussent sur votre sol ?

Y a-t-il une diversité des espèces, ou est-ce qu’une seule espèce a colonisé tout l’espace ?

En permaculture, on ne les considère pas comme de « mauvaises herbes », mais plutôt comme des indices nous donnant beaucoup d’informations sur notre sol, sa vitalité, sa fertilité…

C’est pourquoi certaines de ces plantes sont appelées bio-indicatrices, car elles fournissent des informations sur le sol.

Par exemple, un terrain couvert de liseron indique un sol lourd, compacté avec notamment un excès d’azote.

Les plantes ressources

Vous avez des haies ou des arbres sur votre terrain ?

Savez-vous quelles en sont les essences ?

Renseignez-vous sur ces végétaux pour connaître leur fonction : médicinale, comestible, fourrage pour les animaux, mellifère, refuge pour les oiseaux, coupe-vent, brise-vue, esthétique, fixateur d’azote, etc.

Prenons l’exemple du sureau noir (Sambucus nigra).

C’est un arbuste multifonctions très intéressant :

La faune sauvage

Profitez-en pour jouer au naturaliste en herbe et explorer la biodiversité animale : quels insectes, oiseaux et petits mammifères pouvez-vous observer ?

Plus il y a de diversité, plus résilient est votre site, signe d’un écosystème équilibré.

Observer les petites bêtes au potager est un émerveillement quotidien.

Les questions qui se présentent maintenant sont celles-ci.

Après avoir fait l’état des lieux de votre terrain :

Après une analyse guidée par les 3 principes de permaculture présentés ci-dessous, le travail consiste à réaliser un ou plusieurs dessins.

Objectif : trouver la meilleure combinaison possible entre tous les éléments du potager.

Chaque élément doit remplir plusieurs fonctions

Principe de permaculture

Un élément remplit plusieurs fonctions

www.permaculturedesign.fr

Voici un exemple : si vous souhaitez installer une haie brise-vent, celle-ci pourra être conçue de manière à remplir d’autres fonctions.

Selon les espèces de végétaux choisis, elle peut aussi :

Pour citer deux plantes candidates multifonctions et souvent présentes dans les jardins :

Chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments

Principe de permaculture